⼀貫パレチゼーションは2024年問題に有効か?!

1.はじめに

まいど、まいど~!

梅雨入りして、毎日暑いでなー?脳みそトロけて脳汁垂れてきそうな勢いやけど、脳汁垂らしながらも結論ファーストで言わせてもらうと、ズバリ!一貫パレチゼーションは2024年問題に対して非常に有効な対策のひとつになり得る!ってこと。とくに、トラックドライバーの拘束時間削減・荷待ち時間の短縮・物流現場の省力化に貢献し、限られた労働力でも物流を維持できる手段として注目されてるわ。本記事では、国土交通省の公式データや実際の企業導入事例を基に、一貫パレチゼーションがこの問題をどのように解決するのかを詳しく解説していくで。

2.一貫パレチゼーションとは?

①基本概念

一貫パレチゼーションっちゅーのは、サプライチェーンの上流から下流まで、パレット単位で荷物を一貫して扱う物流手法を指すで。荷物の積み替えを行わず、パレットに積載したまま「積み込み → 輸送 → 保管 → 荷下ろし」まで一貫して効率的に荷役作業を行えるというメリットがあるねん。

②従来との違い

従来の手荷役と比較した場合、機械化による作業効率の向上と労働負荷の軽減を実現できるねん。フォークリフトやハンドリフト等を使って省人・省力化が図れたり、荷役時間を大幅に短縮できるということが期待されてる。また、パレットの標準化は物流業界の自動化推進にも期待が寄せられてるわ。

3.物流2024年問題の概要

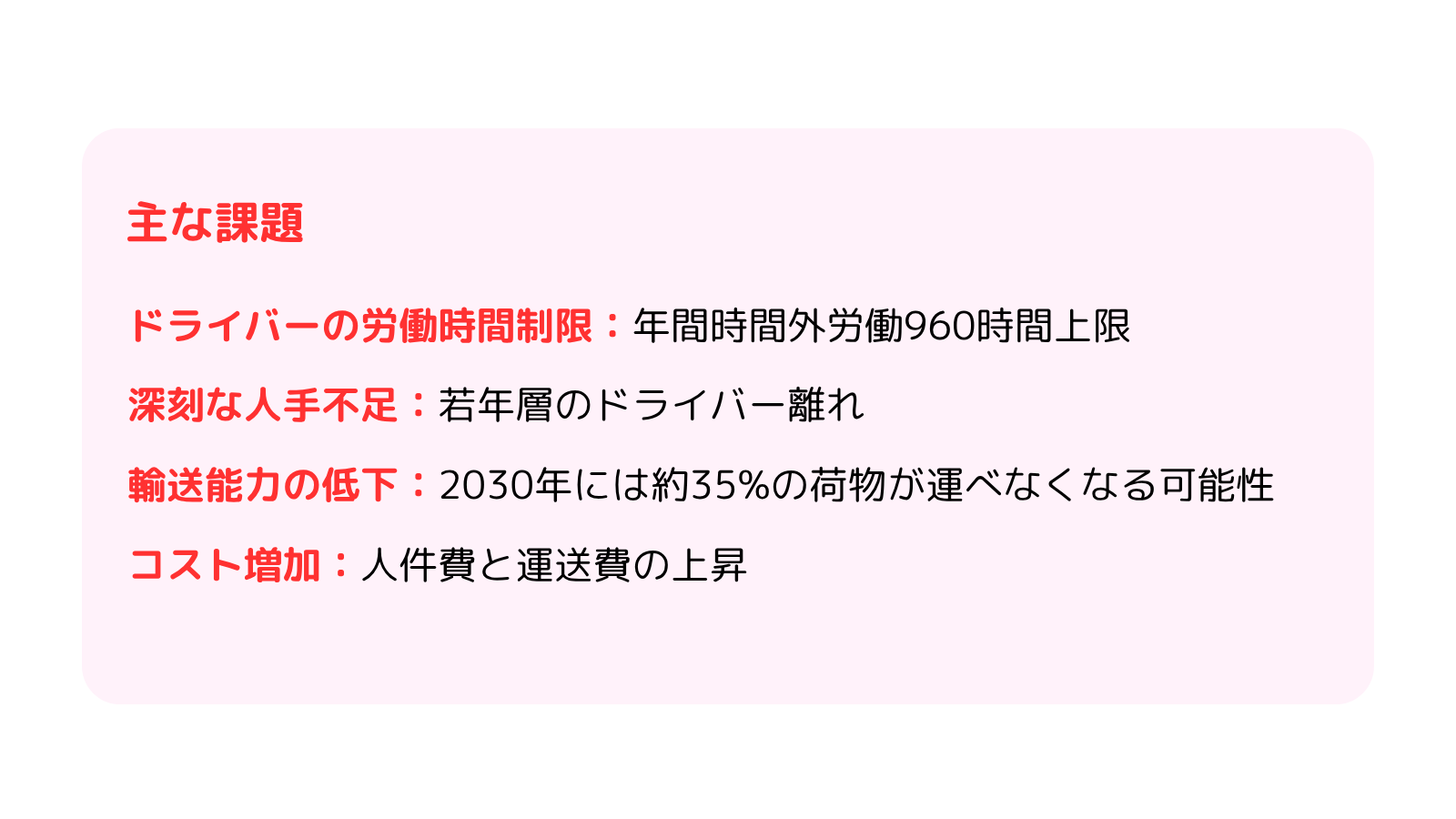

物流業界では、2024年4月から施行された働き方改革関連法によって、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が設けられてん。実は、働き方改革関連法自体は2018年に成立してたんやけど、これまで建設業と運輸業は業界の特殊性(=担い手不足)を理由に残業規制の適応除外となってた。それが、2024年4月に施行された働き方改革関連法によって、これら2業種も漏れなく時間外労働の上限対象になったって訳やね。これによって物流業界全体に与える深刻な影響を「2024年問題」と呼ぶようになったで。例えば、現職ドライバーの定年と若年層のドライバー離れというダブルパンチによって輸送力が低下し、2030年には約35%の荷物が運べなくなる可能性が指摘されていたり、担い手不足と労働時間の制限によって人件費や運送費が上昇するといった懸念が代表的な課題として注目されてる。

これらの課題に対して、政府は「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定し、この中で一貫パレチゼーションを重要な解決策の一つとして位置づけてるねん。(参照:(2)物流の効率化②物流標準化の推進)

4.具体的な効果とデータ

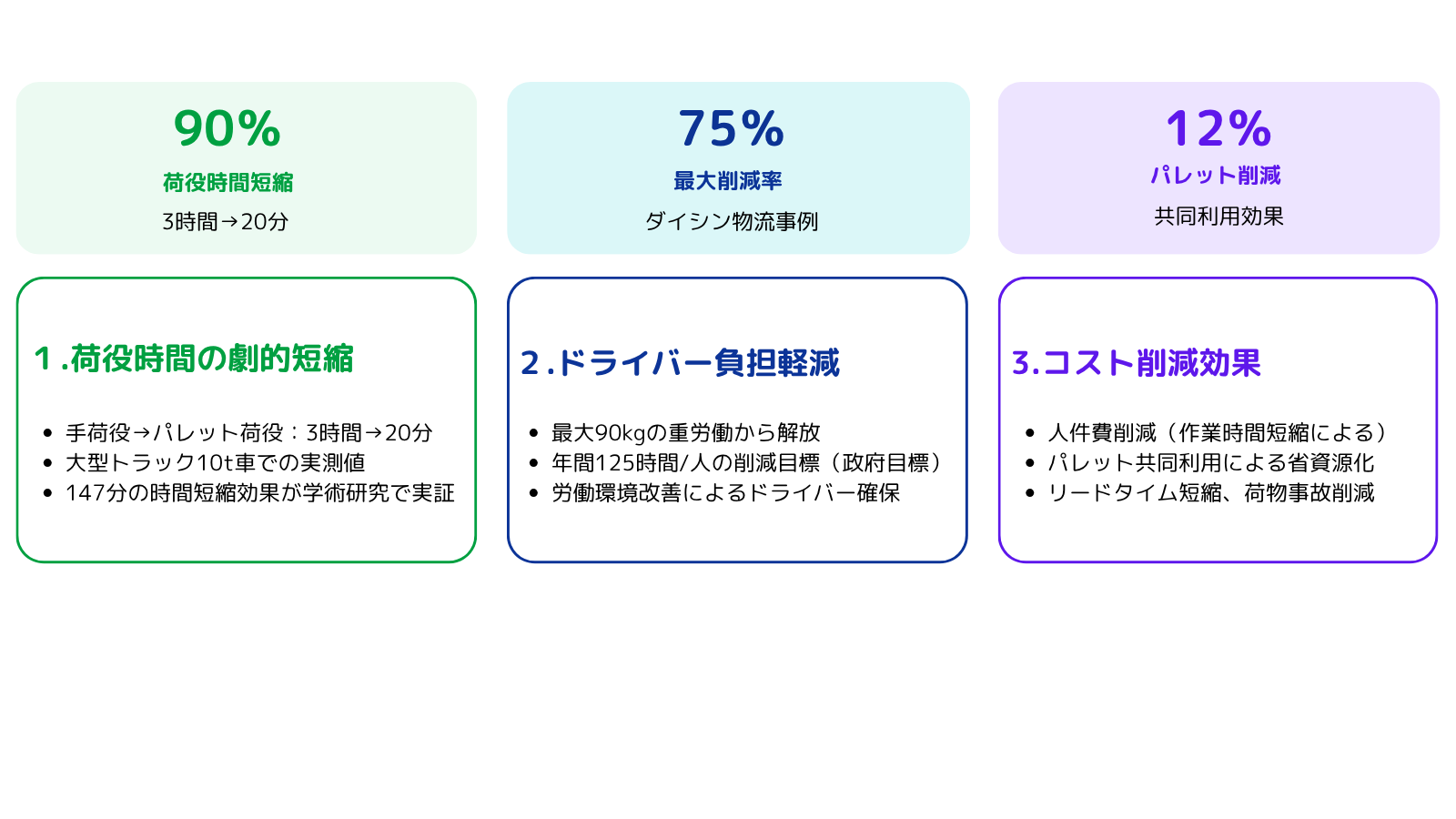

国土交通省や業界研究機関によるデータから、導入の具体的なメリットが明らかになってるんで、データも出しとくで。

.png)

効果1:荷役時間を最大90%短縮

・手作業:約3時間 → パレット荷役:わずか20分(10tトラック換算)

・147分の時間短縮効果が学術研究で実証

効果2:作業者の身体的負担を軽減

・最大90kgの重荷を持ち上げる手作業からの脱却

・年間125時間/人の労働削減が可能(政府目標)

効果3:物流コストの削減

・人件費の削減(積み降ろし作業時間の圧縮)

・荷物事故の減少 → 品質向上

・食料品:資材12%削減、日用品:10%削減(共同利用による)

5.実際の導入事例

以下に日本での導入事例を幾つか紹介しておくで。

どれも、物流現場の抱える大きな問題を解決した好事例。荷役作業者も身体的負担が減って救われたと思うけど、荷物を待つ立場のトラックドライバーにとっても効果の大きい改善になったと思う。製造所や倉庫などの物流拠点はサプライチェーンにおける「臓器」、輸送はそれらをつなぐ「血流」に例えられるけど、血流が滞れば、臓器は機能不全を起こし、やがてサプライチェーン全体が健全性を失ってしまうんや。この健全性を維持するためには、輸送時の待機や停滞をなくし、倉庫での荷役作業を円滑に行うことが不可欠。それにより、モノの流れがスムーズになり、サプライチェーン全体が活性化する。結果として企業の競争力の強化にもつながるという訳やねー。重要なのは、目の前の工程だけを最適化する「部分最適」ではなく、サプライチェーン全体を俯瞰し、ボトルネックとなっている工程を見極めて改善していくこと。全体最適を意識した取り組みこそが、真の効率化と持続可能な物流の鍵となるっちゅーことやね。

.png)

6.一貫パレチゼーションを阻む課題と対策

一貫パレチゼーションは物流効率化に有効なんやけど、パレット規格の統一や回収スキームの整備といった業界間連携の難しさが課題や。また、不定形貨物や小ロット輸送には適さないなど、運用の柔軟性にも限界があるで。それ故に政府主導による制度面でのフォローとインフラの両面での整備が求められてる。

.png)

7.まとめ

一貫パレチゼーションは、2024年問題の中核である「拘束時間の短縮」と「作業負担の軽減」に直接貢献する施策であり、「モノ」ではなく「パレット単位」で物流を回す発想の転換として非常に有効や。ただし、業界横断的な規格統一や回収体制の整備、技術革新によるソリューション提供といった仕組み面の整備がなければ効果は限定的になるため、官民連携での取り組みが必要や。

日本を元気にするためにも「オールジャパン」で取り組みを推進していきたいな~!

参考文献・データソース

• 国土交通省「パレット化、一貫パレチゼーションの便益(メリット)の試算について」

• JPR(日本パレットレンタル)導入事例集

• ダイシン物流株式会社 パレチゼーション導入事例

• 東京海洋大学 一貫パレチゼーション効果に関する研究

• 物流革新に向けた政策パッケージ(政府発表)