新小型特殊自動車とは:判別方法と必要な免許

公道を走行できるナンバー付フォークリフト、とっても便利ですよね。

工場や倉庫間の移動、公道を挟んだ現場、港湾など……公道を通る必要がある様々な場所で活躍してくれます。

さて、そんな便利なナンバー付フォークリフトの中でも「新小型特殊自動車」という区分をご存じでしょうか。

新小型特殊自動車に当てはまるのは次のフォークリフトです。

■車高

ヘッドガード:2.8メートル以下

マスト :2.0メートルを超え、2.8メートル以下■登録

ナンバー:緑(小型特殊自動車)

車検 :不要■必要な免許

荷役運搬:フォークリフト特別教育(1トン未満)

フォークリフト技能講習(1トン以上)

公道走行:大型特殊自動車免許

このまとめを見て「ああ~そういうことね」と一発で理解できる方、なかなかいらっしゃらないのではないでしょうか。

小型特殊の緑ナンバーが付いているにもかかわらず、公道走行に大型特殊自動車免許が必要な不思議な存在、新小型特殊自動車。ナンバープレートや車検の扱い、運転免許の必要有無など、実務に直結するイレギュラー要素を持ちながら、意外と知られていないのが現状です。

今回の記事では、「新小型特殊自動車」の定義や特徴、注意点について、初めての方にも分かりやすく解説していきます。

そもそも「小型特殊自動車」とは

新小型特殊自動車について理解していくために、「小型特殊自動車」の定義から押さえておきましょう。

小型特殊自動車を定義する法律は、実は2つあります。「道路運送車両法」と「道路交通法」です。

①道路運送車両法

まずは、ナンバープレートや登録関係、車検などを定めている道路運送車両法(正確には道路運送車両法施行規則)における定義を見ていきましょう。

・長さ … 4.70m以下

・幅 … 1.70m以下

・高さ … 2.80m以下

道路運送車両法において、上記の大きさを満たすフォークリフトは「小型特殊自動車」として扱われ、地方自治体が発行するナンバープレート(緑ナンバー)で登録されます。車検を受ける必要もありません。

関連:道路運送車両法施行規則 別表第一 | e-Gov 法令検索

関連:道路運送車両法施行規則 別表第一 | e-Gov 法令検索

②道路交通法

つぎに、道路のルールや免許を定義する道路交通法(正確には道路交通法施行規則)における小型特殊自動車の定義は下記の通りです。

・長さ … 4.70m以下

・幅 … 1.70m以下

・高さ …

ヘッドガード 2.80m以下

マスト 2.00m以下

つまり、小型特殊自動車免許で公道を運転できるのはマストが2.00m以下のものまで。マストが2.00mよりも高いものを運転する場合は、小型特殊ではなく大型特殊自動車免許が必要ということになります。

△この免許ではマストが2.00mより高いフォークリフトは運転できません

△この免許ではマストが2.00mより高いフォークリフトは運転できません

関連:道路交通法施行規則 第一章 第二条 | e-Gov 法令検索

……さて、お気づきでしょうか。

「道路運送車両法」と「道路交通法」、それぞれ「小型特殊自動車」の定義が異なるということに!!!!

「新小型特殊自動車」とは

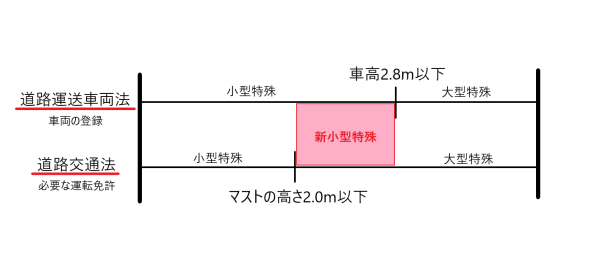

それでは、改めて「道路運送車両法」と「道路交通法」それぞれの小型特殊自動車の定義のうち、定義が異なる「高さ」の部分をまとめてみます。

| 道路運送車両法 緑ナンバーが付くもの |

高さ 2.80m以下 |

| 道路交通法 小型特殊自動車免許で運転できるもの |

高さ(ヘッドガード) 2.80m以下

高さ(マスト) 2.00m以下 |

ここが少しわかりづらいポイントですが、つまるところ小型特殊自動車免許で運転できる範囲よりも、緑ナンバーが付く範囲の方が広いのですね。

この2つの法律の違いにより、「緑ナンバーの小型特殊自動車なのに大型特殊自動車免許が必要」な車両が生まれてしまっています。

まとめると以下の通りです。

■車高

ヘッドガード:2.8メートル以下

マスト :2.0メートルを超え、2.8メートル以下

あれ、これってどこかで見覚えがありませんか?

……そう、これこそが「新小型特殊自動車」なのです!!!!!

日ごろお客様から「新小型特殊自動車って何の法律で定義されているの?」とご質問いただくことがよくありますが、ここまでお読みいただいた皆様には、「新小型特殊自動車とは○○のことですよ~」と定める1つの法律はないということがお分かりいただけたと思います。

車両の区分でありながらそれ自体を定める法が無い、という点が実務の上で最も混乱を生む要因となっています。「新小型特殊自動車」は2つの法律が定める基準の違いによって生まれてしまった範囲を呼ぶために使われている慣用的な呼称なのです。

ナンバー付フォークリフトを導入する際の注意点

「道路運送車両法」と「道路交通法」で基準が異なることで生まれた新小型特殊自動車ですが、そのような事情があるためナンバープレートでは見分けがつかず、判断しようとするときには実際の寸法(特にマストの高さ)を確認するしかありません。なんとややこしい!

ナンバー付フォークリフトを導入する際には、以下の2つのポイントに注意しましょう。

■持っている運転免許は?

新小型特殊自動車は、道路交通法上「大型特殊自動車」扱いのため、公道走行には大型特殊免許が必要です。

免許を持たない方が公道で運転してしまうと重大な法令違反となり、会社の信用にも関わります。

フォークリフトを運転するオペレーターがどの免許を保有しているのか最初に確認しておきましょう。

大型特殊自動車を持っている方であれば、導入するナンバー付フォークリフトが新小型特殊自動車だったとしても問題ありません。

■マストの高さは?

ナンバー付フォークリフトをレンタル・購入される際は、事前に「マストの高さが2.0mを超えていないかどうか」を確認しましょう。

特に小型特殊自動車免許しかお持ちでない方が運転される場合は、高さの確認を怠ると思わぬ免許違反に繋がる可能性があります。

△こちらはマストが2.00m以下なので小型特殊自動車免許で運転できる小型特殊自動車です。

△こちらはマストが2.00m以下なので小型特殊自動車免許で運転できる小型特殊自動車です。

ナンバー付フォークリフトならPCS

ピー・シー・エスでは、ナンバー付フォークリフトのレンタルも行っております。

運転される方がお持ちの免許をお伝えいただければ、PCSが保有している約2500台のレンタル機の中から、お客様のご希望される作業に最適なフォークリフトを選定・ご提案いたします。

☆レンタルのお問い合わせはこちら → フォークリフトレンタル 【フォークリフトのPCS】

また、中古フォークリフトをお求めいただく際には、ご提案するフォークリフトの車両区分や寸法、必要な運転免許をご説明いたします。

ナンバープレートの取得はお客様にてお願いしておりますが、安心してナンバー付フォークリフトをご導入いただけるよう全力でサポートいたします。

☆中古販売のお問い合わせはこちら → 中古フォークリフト販売 【フォークリフトのPCS】

さて、「新小型特殊自動車」についてお分かりいただけましたでしょうか。

お客様へ新小型特殊自動車について説明をしようとしたとき、定義する法令が見つからず慌てふためいたのが懐かしい思い出です。

2つの法令の隙間に存在するこの「新小型特殊自動車」。一度理解してしまえば存在の曖昧ささえかわいらしく思えてくるものです。

今回は営業からデジタルマーケティング部へ転身!したばかりの中野がお送りしました。

-300x169.png)