指差呼称の効果とは?ヒューマンエラー85%削減の科学的根拠

まいど~!お馴染み”べーやん”ブログやでー。

今回は、タイトルに書いてる指差呼称(ゆびさしこしょう/しさこしょう)がテーマやねん。対象を指さしながら声に出して確認する日本発の安全確認手法やねんけど、鉄道現場から始まって、今では製造業・物流業・建設現場でも広く採用されるようになってるで。めっちゃ単純な動作なんやけどヒューマンエラーを最大85%削減するといわれてて、科学的にもその効果が裏付けられてるすごいやつ。わいなんかは、普段の生活の中でも横断歩道や踏切を通過する時に自然と指差呼称が出てまうくらい。今回は、ごっつ簡単やのに効果絶大な指差呼称について、根拠も添えながら紹介したいなと思てます。

1.指差呼称とは?日本で育った「安全の型」

指差呼称とは、点検や作業確認時に「ブレーキ、ヨシ!」「前方確認、ヨシ!」などと声を出し、同時に対象を指さして確認する動作のこと。日本の鉄道業界では100年以上前から行われていて、いまでは安全文化の象徴ともいえるまでになってるで。

この方法の狙いは、目・手・口・耳の4つの感覚を同時に使って、注意を「意識化」することにある。見るだけでは流れてしまう確認動作を、動作と声で脳に刻み込むことで、ミスを防ぐ仕組みになってるという訳やねん。

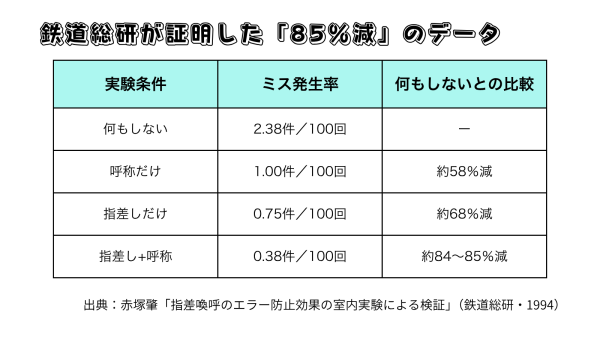

2.鉄道総研が証明した「85%減」のデータ

日本の鉄道総合技術研究所(鉄道総研)が1994年に実施した実験では、画面に出た色と同じボタンを押すという単純作業を行わせ、4つの方法でエラー率を比較したらしいねん。結果として、何もしないに比べてミスは「約6分の1(約85%減)」まで低下。これは視覚と聴覚、運動を同時に使うことで、脳の認知負荷を減らし、集中力を維持できることを示してんねんで。

つまり、同じ人・同じ作業でも「やり方」を変えるだけでエラー率を劇的に下げられるということ!!これは人間の認知心理に基づいた安全技術やで。

具体的なデータで語られるとけっこうビビれへん?

3.現場でも証明済み―ヒヤリ・ハットが30〜40%減

「それって理論上での話でしょ?」って思ったそこのあなた!!

ところがどっこい、実験だけではなく、実際の現場でも効果が確認されてるんですよね。鉄道会社や製造・物流現場などの産業安全分野からの報告によると、指差呼称を導入した後、ヒューマンエラー由来のインシデント(ヒヤリ・ハット)が30〜40%減少したと紹介されてる。

この数字は、単なる意識改革ではなく、行動の定着による効果。つまり「見たつもり」「確認したつもり」を防いで、確認行動を再現性のある手順に変えるという仕組みが成功の要因になってるんやで。

安全意識(Safty)を高めることは、作業品質(Quality)向上にも直結するから、誤出荷や数量ミスの多い現場でも取り入れることをおススメしたいね。

4.なぜ人間の脳に効果があるのか?科学的根拠とフェーズ理論

指差呼称は、実は認知心理学や脳科学の観点から見ても理にかなった行動やねんで。

人間の脳は、目で見るだけの情報よりも、動作や音声を伴う情報を約1.5倍強く記憶・意識化するといわれてるんやけど、この考え方の背景にあるのが、ドイツの心理学者ニコライ・ベルンシュタイン(N.A. Bernstein)によって提唱され、日本の産業安全分野でも発展してきた「フェーズ理論」という考え方やねん。フェーズ理論によれば、人間の動作は「意識的段階 → 半自動化段階 → 無意識的段階」へと移行していくとされてる。つまり、慣れれば慣れるほど、注意は抜けやすくなるということね。

指差呼称は、なんと、この“無意識化の罠”を打ち破る行動やねん。

「目で確認し」「手で指し」「口で言い」「耳で聞く」――この4つの感覚を同時に使うことで、脳内の複数の神経経路が一斉に活性化し、無意識に行おうとしていた動作を意識レベルへと引き戻す効果があるんですわ。なんか受験勉強の暗記とか、セリフ覚えにも似てると思わへん?

その結果、「見落とし」「思い込み」「勘違い」といった典型的なヒューマンエラーを大幅に減らすことができるんやで。さらに、声を出すことで自分の意識が一時的に「今、確認している」という状態にロックされるため、注意の持続時間そのものも向上するんやね。

だからこそ、「指差呼称は“儀式”ではなく、“人間の脳の働きに合わせて設計された科学的な安全行動”と言えるんやでぇ~!」と声を大にして言いたい。

いや、言うた(今)。

5.海外も注目!NY地下鉄も採用する“Point and Call”

この日本式安全文化は、海外でも高く評価されてるらしいねん。ニューヨークの地下鉄(NYC Subway)やカナダ・トロントの交通機関では、「Point and Call(指差呼称)」として正式に導入し、作業員が信号やドアの状態を指差しながら声を出して確認するスタイルが広がっているようやわ。

世界的にも「人間のエラーはゼロにできないが、減らすことはできる」という発想が共有されつつあり、日本発のこの動作が国際的な安全標準になりつつあるって紹介されてるんやで。ちょっと、指差呼称について見直すきっかけになると思わへん??

6.職場に定着させるための3つのコツ

① 数字で伝える

「85%減」「6分の1」という定量データを使うと、納得感が高まるで。単なる号令やなくて、「人間の特性に基づいた科学的安全法」として、どういう効果が期待できるのかを納得してもらえるように伝えるのが良いと思うで。

② 形骸化を防ぐ

声を出さない、指が曖昧になる、など形だけになると効果は激減してまうで。まずは、管理者が模範を示して、チェックシートやKPI(実施率・ヒヤリ件数)で可視化するのがええな。元日本海軍大将の山本五十六が遺した名言「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ」というやつやね。

③ 現場に合う言葉に変える

恥ずかしい等の理由なら、現場に合った言葉をルール化するのはどうやろか?例えば、フォークリフト現場なら、「周囲の安全確認ヨシ!」「ツメの水平ヨシ!」「荷崩れナシ!」など、自社現場に最適化した掛け声にして、やらないことが恥ずかしいという風潮を作ってしまえば習慣化しやすくなると思うで。

7.まとめ:指差呼称は“儀式”ではなく科学

指差呼称は日本独自の安全確認スタイルではあるものの、単なる掛け声ではないねんで。実験でヒューマンエラーが約85%減少し、現場でもインシデントが30〜40%減という実績付きの”科学”といってしまえるもの。

「指差呼称なんて、昔のやり方でしょ?」

「声を出すの、ちょっと恥ずかしい…」

そう思ってる人が一番危ない!!正しく、声を出して、体で確認する――それだけで安全レベルは確実に上がるし、何より金が掛かれへんってデカくない?

お金の掛かれへん安全行動なんて、関西人的にはデカ過ぎや。「脳の構造」「人の注意特性」に裏付けられた科学的安全技術。つまり、指差呼称は「日本式のクセ」ではなく、世界に誇れる“人間工学的ソリューション”なんや。

今日からできる最強の安全習慣。あなたの現場にも、取り入れてみませんか?