2026年以降にCLOが果たすべき戦略的役割とは

秋が一気に深まって、夜が長くなってきましたね~。

まいどお馴染み”べーやん”でございますよー。

皆さん、2026年4月、物流業界に大きな転換点が訪れるって知ってまっか~?

改正物流効率化法により、一定規模以上の企業に「CLO(Chief Logistics Officer)」つまり、物流統括管理者の設置を義務化することが決定しましてん。

CEO(最高経営責任者)やらCFO(最高財務責任者)やら、なんやローマ字3つで表す役職が増えてきましたけども、ついにCLO(物流統括管理者)まで出てきましたよ。

「欧米かっ!」

つって、とりあえず世を代表して欧米ツッコミ入れたところで、CLO制度の概要から対象企業、CLOが担うべき戦略的役割、そして企業が今から準備すべきポイントまでを体系的に解説していきます。

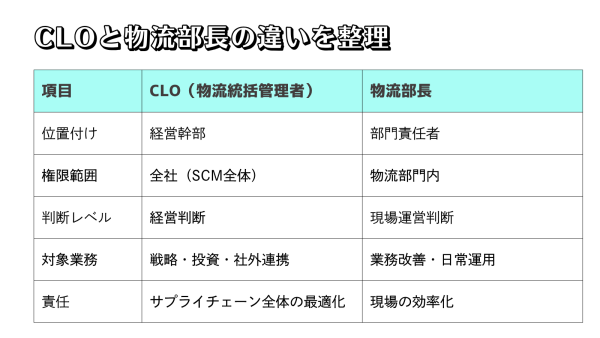

1.CLO義務化とは?―CLOと物流部長の違いとは!?

CLO(Chief Logistics Officer/物流統括管理者)とは、企業全体の物流機能を統括し、経営戦略とサプライチェーンを結びつける責任者のことを指すで。これまで物流は「現場部門」の延長線で語られがちやったけど、CLO義務化により「経営レベルの課題」として扱うことが求められるようになってきてん。もしかしたら、大手企業の物流部門では、「誰がCLOを担うのか?」という話題で持ち切りになっているかも知れへん。

ちなみに、改正物流効率化法では、荷主企業が自社の物流を適正化し、輸送効率の向上・CO₂削減に取り組む体制づくりを進めることが目的とされてる。つまり、CLOは「法対応担当者」ではなく、「企業変革のリーダー」としての位置づけになるっちゅーこと。物流に注目が集まってる証拠やね。

ほな、CLOと物流部長では、一体何がそんなに違うのかについて、それぞれの役割についても整理しとこ。

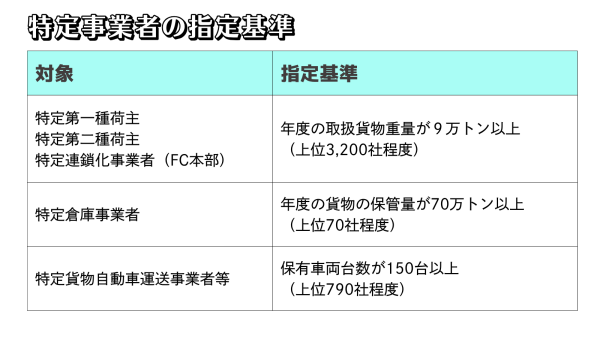

2.CLO義務化の対象企業とは?

CLO選任の対象は「特定荷主企業」と呼ばれる一定規模以上の事業者。経済産業省・国土交通省による指針では、以下のような基準が想定されてるで。

中小企業は現時点では義務の対象外とされる見込みやけど、取引先やグループ会社が特定荷主に該当する場合は、実質的な影響を受ける可能性がある。また、義務の対象外であっても「任意設置」によって物流改善・コスト削減を進める動きが広がっており、いかに”先行して対応できるかが競争力の差”につながってくるってわけ。

3.なぜ今、CLOが必要なのか―物流業界が直面する課題

CLO制度の背景には、物流業界を取り巻く深刻な構造的課題があるとされてるで。

- 2024年問題:ドライバーの時間外労働規制による輸送能力不足で物流機能が経営のボトルネックに

- 人手不足とコスト高騰:採用難・燃料費・保険料の上昇。調達・輸送リスクを可視化・統括することが経営テーマ。

- 環境対応プレッシャー:CO₂削減・GX対応の加速といった輸送・倉庫・包装資材などSCM全体のカーボンマネジメントが求められる時代に。

こうした構造的課題に対し、欧米や中国の大手企業はすでに「CLO(Chief Logistics Officer)」や「CSCO(Chief Supply Chain Officer)」を設置し、物流を経営戦略の中核に据えてるねん。例えば、皆さんもよくご存じのAmazonやWalmart、P&G、Alibaba、JD.comなどは、CLOが主導してデジタル化・自動化・環境対応を一体で推進し、コスト削減と顧客満足の両立を実現してるんやね。

一方、日本企業では、物流が依然として「現場部門」として扱われることが多く、経営レベルでの意思決定・データ統合・リスク管理が遅れがち。

その結果、サプライチェーン全体での最適化や脱炭素対応でグローバル競争に後れを取るケースが増えてる。これらの課題は、もはや物流部門単独で解決できる問題ではなく、企業全体で物流の在り方を再構築し、経営資源として物流を捉える必要がある。

その“橋渡し役”こそがCLOの役割と言える。

4.CLOに求められる5つの戦略的役割

CLOには、単なる管理ではなく「戦略推進リーダー」としての役割が期待されてる。

ガチで責任重大!!具体的には、以下の5つが中核となってくるわ。

- 物流の全体最適とサプライチェーン統合:調達・生産・販売を横断的に最適化し、在庫・輸送コストを削減。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進:IoT・AI・データ連携による可視化と予測精度の向上。

- GX(グリーントランスフォーメーション)と脱炭素対応:モーダルシフト、共同配送など環境配慮型物流の推進。

- サステナビリティ経営の実現:ESG経営の一環として、取引先や投資家からの評価向上。

- 人材育成と組織強化:現場と経営をつなぐ“物流人材”の育成・教育体系の整備。

5.CLO設置が企業経営にもたらすメリット

CLOを設置し、物流を経営戦略の中核に据えることで、企業は多くのメリットを享受できるようになる。

- 物流コストの適正化:在庫回転率の向上、輸送効率の改善

- サプライチェーンの強靭化:災害や地政学リスクへの対応力強化

- ESG・サステナビリティ評価の向上:E(環境)とS(社会)に貢献する企業と評価され取引継続・金融調達に有利

- 経営意思決定の迅速化:物流データを基軸にしたサプライチェーン全体のリスク管理体制の強化

もはやCLOの設置は「義務」ではなく、「企業価値向上の投資」やで。”物流を制するものは、市場を制す”と言っても良いでしょう(知らんけど)。

6.CLO義務化に向けて今すぐ始めるべき準備ステップ

2026年4月の施行までに、企業が取るべき準備は次の通り。

- 現状分析とKPIの可視化:物流コスト・在庫・輸送リードタイムなどの基礎データの整備。

- 経営・現場・ITの連携体制構築:CLOを中心に、各部門の情報共有を定例化。

- 外部パートナーとの協業:3PL・倉庫事業者・システムベンダーなど、パートナーを巻き込む。

- デジタル基盤の整備:WMS・TMS・BIツールの導入でデータドリブンな経営へ転換。

これらを段階的に進めることで、CLO設置が「形式対応」に終わらず、実効性ある変革となって現実味を帯びてくる。

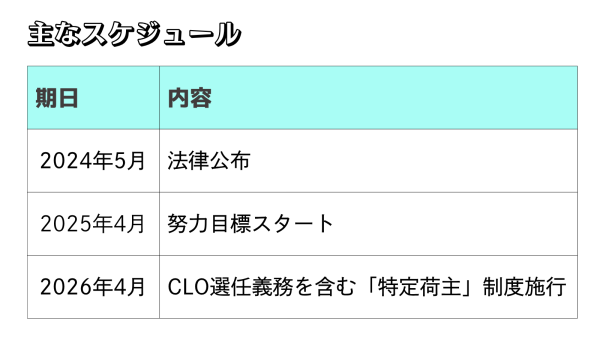

法律の公布は2024年5月に行われ、2025年時点では努力目標の段階にあるけど、2026年4月の施行に向けて社内外を巻き込んだ準備をしっかり進めておくことが重要や。

7.CLOが主導する未来の物流戦略―2026年以降の展望

CLO制度の施行をきっかけに、物流の主導権は「現場」から「経営」へと移行する。

今後は以下のような動きがより加速すると思われるで。

- 共同物流・モーダルシフトによる脱炭素型ネットワーク

- AI・データ分析による需給予測・配送最適化

- クラウド連携による企業間データ共有と標準化

- サプライチェーン再設計による海外リスク分散

CLOは、単に法令対応を行う役職ではなくなり、「経営を物流で支えるCXO人材」へと進化していくことが求められる。

8.まとめ:CLOが拓く“物流を経営資源に変える”時代へ

2026年以降、CLO義務化は物流業界に「経営革新」の波をもたらすで。

物流を“コストセンター”ではなく“価値創造の源泉”ととらえる企業こそが、これからの時代をリードしていく。

CLOは単なる制度対応者ではなく、経営の最前線で戦略を描く存在。今こそ、企業はCLOを中心に“物流の未来戦略”を描き始めるべき!!