【保存版】物流パレットの種類と選び方|材質・構造・規格・用途別に解説

-600x338.png)

まいど~!今日も今日とて、”べーやん”がお届けしまっせ~。

今回は、物流の現場では欠かせない存在で、且つ、我らがフォークリフトとも相性抜群の「パレット」をテーマに選定してみてん。「どのパレットが最適?」っていう悩みを解決するために材質・サイズ・輸出対応まで、現場にフィットする選び方ガイドになってるで。ディープな物流パレットの世界へと誘いつつ、これを読めば、物流パレットの選び方から将来的な物流戦略までが見えてくるかも?!用途に応じた選び方や、ヨーロッパと日本の物流に対する考え方の相違まで詳しく解説していくんで、最後まで読んでってな~。

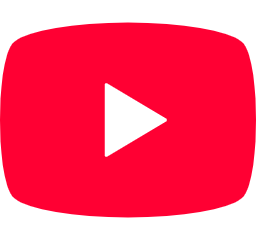

1. パレットの材質種類と特徴|木製・プラ・金属・紙

物流パレットは、使用環境とか予算、あとは衛生要件などに応じて材質を選定していくで。代表的な材質には以下のようなものがあるわ。

check! ISPM No.15(植物検疫措置)

輸出入でよく利用される木製パレットは、ワンウェイが前提やからプラスチックや金属に比べたらもちろん安い。せやけど、木製パレットを輸出で使用する場合、「ISPM No.15(植物検疫措置)」っていう国際基準に則って燻蒸処理や熱処理が必要になるねん。木製パレットの中に虫が卵を産み付けて、貿易相手国の生態系に悪影響を及ぼさないために、正しく熱処置されたパレットを使用してるってことを貿易相手国の植物検疫所(輸入の場合は日本の植物検疫所)に証明せなあかんくて、この手続き自体が面倒やったり、最悪、全量検査になってしまった場合は、相手国側でかかった検査費用を追加請求されるリスクもゼロではないよってことは認識した方がええかも。(貿易条件による)

check!プラスチックパレットで輸出はできるの?

輸出しても全然OKやで!むしろ、木製パレットよりスムーズに通関しやすいケースが多いねん。

理由は、プラスチックパレットはそもそも「植物由来じゃない」ので、”植物検疫に引っかかれへんから”やねん(ISPM No.15の対象外)。だから、アメリカ・中国・EUなど多くの国へそのまま輸出できるねん。日本企業での輸出事例を紹介しておくと、例えば、ファイントゥデイ、JNTLコンシューマーヘルス、丸紅ロジスティクス、日本パレットレンタルが4社協働で日本⇔中国間での製品輸送・保管にプラスチックパレットを使用している事例があるで。記事によると、As Isでは、国内用パレットから輸出用のワンウェイパレットに乗せ換えていたものを、To Beではリターナブル用のプラスチックパレットのまま輸出するようにオペレーションを大変更したようやね。輸出入における資材の在庫管理は容易ではないからオペレーションの大変更には相当なご苦労があっただろうと思う。一方、As Isでは、当社でも取り扱いのあるインバータークランプを使用して載せ替えしてたっていうのも、個人的にはメッチャ興味深い記事や。

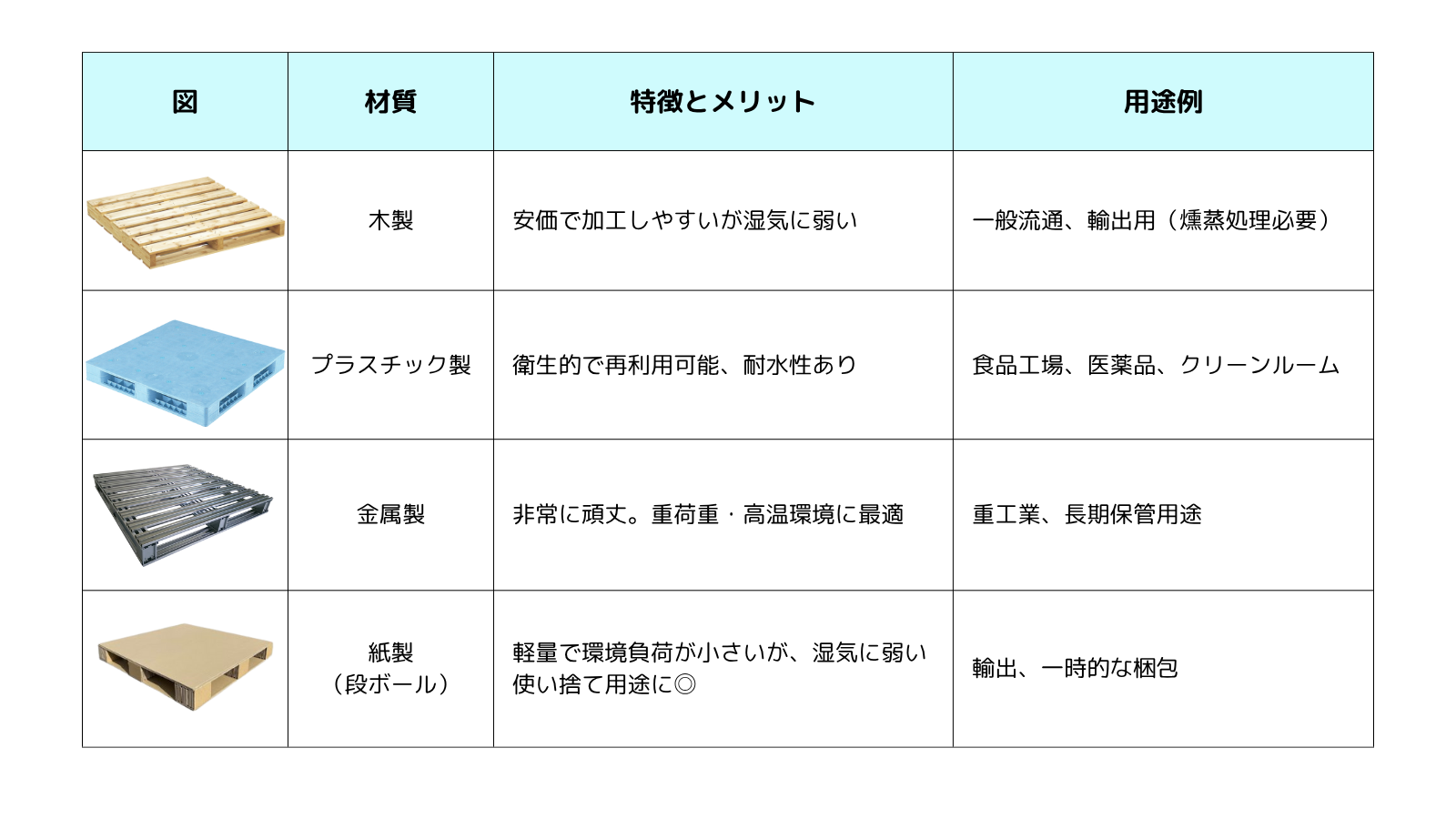

2. 形状・構造による分類

パレットの形状やフォークリフトの差し込み口によっても、扱いやすさや適用現場が異なるで。

ここでは、パレットの基本となる木パレのタイプと構造の違いを紹介しとくけど、一口に木パレといっても、大きく9分類もあってディープな世界やと思わへん?業界や職種によって使われるパレットが違えば、それらを荷役するための機器(マテハンやフォークリフトのアタッチメント)も変えないといけなくなるから、どうしても汎用性が下がってしまうんよなー。マテハンそのものを変更することに比べたら、フォークリフトはアタッチメントを変更すれば現場ニーズにハマりやすいから「オールラウンダー」とも言えるね。

.png)

ちなみに、フォークリフト作業を効率化したり倉庫の置き場を柔軟にしたいなら四方差しタイプがおすすめやけど、平置きメインでハンドリフトの作業が多いなら単面(スキッド)タイプか、片面タイプがおすすめやで。実は、「片面/両面」「二方差し/四方差し」といったパレット構造の違いというのは、地域ごとの物流文化・保管方式・ハンドリング機器にも大きく影響されるから、次の図では地域別での主流パレット構造をまとめて解説するで。

※EPALユーロパレット(EPAL Euro Pallet)とは・・・ヨーロッパ全域で標準的に使用されている木製パレットの共通規格。欧州パレット協会であるEPAL(European Pallet Association e.V.)によって品質・寸法・運用が統一管理されているリターナブルパレットのこと。

※GMAパレットとは・・・アメリカで最も広く使われている木製パレットの標準規格。正式には「Grocery Manufacturers Association(全米食料品製造業者協会)規格パレット」と呼ばれ、食品・日用品・流通業界を中心に全米で事実上の標準となっている

3. パレットのサイズ・規格(JIS・ISO)

物流効率を最大化するためには、使用するパレットのサイズにも注意が必要やで。代表的なパレット規格は以下の通り。

.png)

ちなみに、ISO規格というのは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization) が定める国際的に認められた基準や指針のこと。残念ながら日本で流通している1100mm×1100mmの(通称:イチイチパレット)は、ISO6780に含まれてはいるものの日本・韓国・台湾などの地域でのみ流通しているとてもニッチな規格で、グローバル標準ではないねんなー。残念・・。

パレットと一口に言っても国や地域性によって色んなサイズや構造のパレットを使ってるから、なかなか統一されへんのも頷ける。特に東南アジアやASEAN諸国では、サプライチェーン先である北米・ヨーロッパ・日本等のパレットが混在し、それらをそのまま流用したりしてるので、標準化にはいたらないっていうのが現状なんよね。荷姿が統一されないと、輸送時にデッドスペースが産まれて余計な固縛費用がかかったり、倉庫保管時にもはみ出しや段重ねができない、或いは機器導入時の妨げになってまうから、できるだけ統一できるに越したことは無いねん。

4.ヨーロッパのパレット規格は「道路幅 → 商品サイズ」の逆算設計

ここで、日本とヨーロッパのパレット規格の発想の違いを見てみよか。

ヨーロッパで主流の**ユーロパレット(1200×800mm)**は、単に倉庫や工場内の都合で決まったわけやなくて、実は、“インフラの最適化”を起点としたロジカルな逆算設計によって生まれてるねん。

.png)

ってな感じで、ヨーロッパの場合は、都市設計から逆算して、トラックサイズ→パレットサイズ→外装梱包→商品設計まで上っていくから、めっちゃ効率的やねん。でも、日本の場合って、これが逆になっていて、企業の商品開発からスタートして梱包→パレット→トラックと下っていくから一見、お客様優先主義が正しいように見えて、物流やロジスティクス目線で語らせてもらうと効率的とは言われへんねんなー。

5.まとめ|パレット選びで物流はもっとスマートに

物流の現場において、パレットは単なる「荷物の台」では無いんやで。パレットの選び方一つで、作業効率・保管性・コスト・通関のスムーズさまで大きく変わってくる。ヨーロッパの事例で確認したように、道路幅から商品サイズにまで影響を与える、物流設計の出発点とも言えるもの。パレット選びから始まる最適な物流設計が、あなたの現場に新しい効率をもたらしまっせ。

・コスト重視なら木製パレット。

・衛生・耐久性・再利用性を重視するならプラスチックパレット。

・国際輸送やサプライチェーンの最適化にはISO規格パレット

構造や材質、サイズはもちろん、使う地域や将来の物流戦略まで視野に入れて、“現場にフィットする1枚”を選んでなー!

🔗 参考リンク

JIS規格:JIS Z0602(物流パレット) – 日本産業標準調査会(JISC)

→ 検索ボックスに「Z0602」と入力すると物流パレットに関するJIS規格を確認できます。

ISO 6780 – Flat pallets for intercontinental materials handling

→ ISOで定められた標準パレットサイズに関する国際規格。